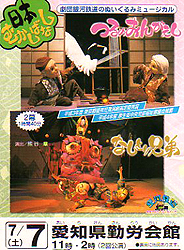

昨日は家族でぬいぐるみミュージカルを観てきました。

劇団「銀河鉄道」の

つるのおんがえし

なしとり兄弟

日本の昔話二話です。

僕は小さいときから映画や演劇が大好きで、それが高じてロサンゼルスに映画をやりにいったわけですが、舞台をされている方々には映画以上の尊敬を持っています。

映画のように観客の視点を固定出来ない、舞台という広い場所を様々な方向から注視する観客を満足させなければならない困難さを考えると、舞台芸能というのは撮り直しができてしまう映画とは比較にならない真剣勝負があると思います。

このぬいぐるみミュージカルというのは、子供用と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、軽く見てはいけません。大人も一緒に楽しめます。というか、僕はファンですから、公演のたびにいの一番に申込みをします。なので、毎回座る席が前に移動していきます。(笑)

昨日は和楽器の生演奏も入っていたので見応えがありました。

舞台装置の演出も素晴らしい!

大人のミュージカルのように電気仕掛けの舞台装置ではなく、大布を巧みに利用したものです。仕掛けが大きければ良いというものではありません。

ある時は背景になり、ある時は家のフスマ、まくり上げれば恐ろしいやまんばの身体の一部、裏地を細工してまくり上げればたちまち森の木々になってしまうわけです。

別に裏地に木々の絵が描いてあるわけではありません。

想像で埋めるのです。

最近の子供たちが触れる映像はコンピューターを駆使した本物と見分けることが出来ないような洗練されたものですが、これが子供達から想像力を奪っていることは意識しなければなりません。

昔のウルトラマンなどは、ワイヤーで吊って飛ばしていたため映像にそのままワイヤーが写っていました。

子供達はどうしていたかというと、頭の中でそのワイヤーを消す、というより無視する想像力を持っていました。

今は、コンピューターで全ての場面が制作出来るので、その空間そのものが存在しません。カメラという概念はあるのですが、それを物理的に動かすわけではなく、コンピューターの数値制御で“実体のない世界を実体の無いカメラ”が動いているだけなのです。

だから、カメラワークはなめらかで映像は実写では不可能なことも簡単に実現できます。

その映像になれてしまうと、ワイヤーを意識的に無視してストーリーを楽しむという想像力が無くなってしまうわけです。

救われるのはヒトには子供の頃だけ、その感覚が備わっていることです。

その力もあまり洗練された映像に触れすぎると失われていきます。

映画をやってきてこんなことを言うのもなんですが、コンピューターで映像が洗練されていくというのは、子供にとっては余計なお世話。想像力を失った大人達にわざわざやっているだけです。

ところで、

舞台を観ることには、演劇を楽しむだけでなくもう一つの意味があると僕は考えています。

それは、劇場ではどうしても避けられない、

他人

と共存することです。

子供が舞台を見に行けば、前の人の頭が邪魔になるわけです。昨日の観客は子供達なので大人は尻をずらして、出来る限り頭がシートの背から出ないように配慮しなければならない。それでも、身体の小さい子供達は他人の頭を左右に避けながら舞台を観る。

これが舞台のもう一つの意味です。

「前が見えない!」

などとごちゃごちゃいう子供にちゃんと教えなければならないことです。

テレビなら自分だけしっかり見える位置に座ることは可能です。映画もスクリーンの位置を高くする、背もたれの傾斜を工夫する等すれば他人の存在を邪魔と感じなくすることは可能です。

でも舞台は無理。重力は役者にも平等にかかっているわけですから。

舞台を斜めにしたりすることも可能でしょうが、役者の危険を考えれば水平の方が良いはずです。演技にも集中できます。観客側に協力できることがあれば積極的にすべきです。

ここに後ろを気づかいながら、自分の視野を確保するという難しい課題をこなしながら舞台を楽しむ醍醐味があります。

舞台は役者だけでなく、観客を含めた全体で作ると言われます。

つまり、それぞれの人達が他人を気づかいながら劇場内に共存していることを意識することなのです。

これからモンスターペアレント(ツ)と言われるイカレた人達が、

「舞台が見にくかったから金返せ」

とか言い始めるかもしれません

そんな人は初めから見に行かないことを強くお奨めしたい。

いや、行くべきではありません。

文化というものは、ワガママに遠慮して成り立つものではないんです。

ハムスターって慣れるのね(笑) on October 20th, 2009

「間違い探しゲーム」を一瞬で解く方法 on August 10th, 2017

電子辞書は不要に on June 11th, 2008

ハッピー クライ on October 4th, 2009

WEB カメラ on July 30th, 2009